物流業界で見かける3PL、きちんと意味やどういうものか把握できていますか?

本記事では、3PLとはどういったものかのご紹介から、注目されている理由や、今後どうなっていくかについて解説していきます。

目次

3PLとはどういう意味?

3PL(Third Party Logistics)に含まれる3P(Third Party)とは、「第三者」を意味する英熟語です。

つまり、「第三者」が「ロジスティクス(物流)」を請け負うことを意味します。

荷主(ファーストパーティー)でもなく、小売業者(セカンドパーティー)でもない運送会社(サードパーティー)が荷主に代わって物流業務を一元管理する業態のことを指します。

- ファーストパーティー メーカー

- セカンドパーティ 小売業者

- サードパーティー 物流業者(第三者)

3PLにおける物流企業は、荷物の保管・配送だけでなく、物流戦略や物流システムの構築、受発注の代行、カスタマーサービスの代行などの業務があり、専門的なノウハウを持つため、安定した物流を構築できます。

また、3PLの業者の中でもアセット型、ノンアセット型と分類ができるためそれぞれご紹介します。

アセット型

アセット型とは、自社のアセット(asset=資産)を活用して物流サービスの提供を行う業態です。

例えば、保管倉庫、車両、情報システムなどが資産とされています。

自社のアセットを活用するので、スムーズで信頼性の高いサービスの提供が可能です。

ノンアセット型

ノンアセット型とは、自社のアセット(asset=資産)を持たず、アセット型と同様に物流のノウハウ提供を行いますが、輸送や保管などは外部の輸送業者などと連携して荷主の希望する物流サービスを提供する業態です。

自社のアセットを活用しないからこそ、柔軟な物流構築に対応が可能です。

3PLが注目されている理由

荷主企業で物流サービスを構築しなくてもよく、ノウハウのある企業に任せることのメリットがあることから人気の3PLは、国土交通省も普及を推進しています。

国土交通省が普及を推進している理由は以下の3点です。

- 物流コストの低減から、国際競争力の強化

- 物流効率化がCO2排出量の削減に

- 流通加工等の物流拠点が増えることで地域雇用の創出

また、普及を推進する活動として

- 3PL人材育成推進事業の実施

(参照URL:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03341.html) - ガイドライン等の策定

(参照URL:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu03342.html) - 物流効率化法

(参照URL:http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/bukkouhou.html) - 物流拠点施設に対する税制特例等による支援

(参照URL:https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu04000.html)

などが行われています。

3PLは国としてのメリットだけではなく、企業としてのメリットもあります。

以下3つ、メリットをご紹介します。

メリット(1)コア業務に集中できる

3PLへ依頼することで、製品開発や営業活動等の企業としての価値をあげるコア業務に集中することができます。

また、物流コストを削減することで企業としての選択肢が広がり、より企業の発展に寄与する業務に投資をすることが可能になります。

メリット(2)物流効率の向上

物流企業が培ってきたノウハウや設備を活用することで、配送業務の確実性やスピードに期待ができます。

また、自社内で物流をまかなうよりも、3PLへの委託のほうが物流コストを削減できる場合もあります。

目的を持ち、適切な3PLへ依頼をすることで「サービスの質向上」と「コスト減」が叶えることも視野に入ってきます。

メリット(3)販路拡大

ECや通販を行っている企業でしたら、販路拡大ができればどの企業も嬉しいのではないでしょうか。

自社で物流をまかなっていると手の出せなかった販路拡大も、3PLと連携することで業務が煩雑になることもなく、挑戦しやすくなります。

販路の構築や、倉庫の確保などは3PL側の仕事になります。

3PLは今後どうなっていくのか

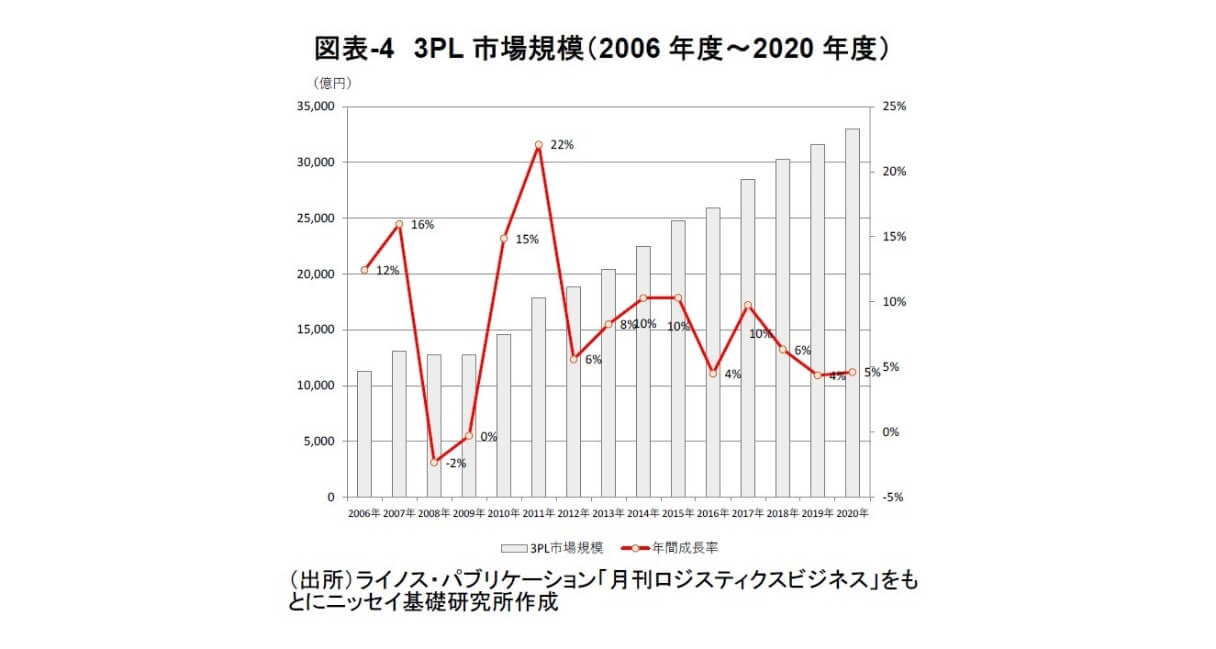

月刊ロジスティクスビジネス(参照URL:https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69928?pno=2&site=nli)の調査によると、3PLの市場規模は2010年以降成長が続いています。

直近2020年度では約3.3兆円に拡大していると考えられており、しばらくは拡大が続いていくことが想定できます。

市場規模は拡大している一方、トラックドライバーの不足などの問題もあり、人件費の上昇、配送コストが高騰していく予測もされています。

3PLを活用し続けることで、自社のノウハウが溜まらず、未来のことを考えると不安だと感じる方もいらっしゃるでしょう。

しかし、物流企業による物流効率化は国としても、企業としても必要不可欠であり、なくなることはありません。

自社の事業を成長させつつ、3PLとの協力関係を築いていくという選択が安定した経営になるではないかと考えます。

まとめ

3PLとはどんなものか、今後どうなっていくのかについてご紹介しました。

多くのECサイトや通販が存在する世の中になり、物流の効率化はより必要とされています。

荷主としても、サービスや事業の成長に物流の効率化は必要とされており、3PLの重要性は今後も高まっていくでしょう。

私たちアドレス通商でも、お客様の事業を第一に考え、悩みに 寄り添いながら、「できる方法を考える」姿勢で課題解決につながるご提案を心がけております。